रात 9 बजे संध्या की अपने पति रंजीत खरे से मोबाइल पर बात हुई. संध्या ने पति से पूछा, ‘‘पार्टी से कितने बजे तक घर आ जाओगे?’’

‘‘अभी पार्टी शुरू होने वाली है, थोड़ा टाइम लगेगा. जैसे ही मैं यहां से निकलूंगा, फोन कर के बता दूंगा,’’ रंजीत ने बताया.

आगरा के सिकंदरा हाईवे स्थित सनी टोयोटा कार शोरूम में बौडी शौप मैनेजर रंजीत खरे 18 अक्तूबर, 2021 की रात को दोस्तों के साथ पार्टी मनाने सिंकदरा में एक दोस्त के यहां गए थे. उन्होंने घर वालों से फोन पर रात में घर आने की बात कही थी.

आगरा के मोती कटरा निवासी 45 वर्षीय रंजीत खरे के कार शोरूम के एक कर्मचारी दुर्गेश को दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई थी. उस ने ही कारगिल पैट्रोल पंप के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में विदाई पार्टी रखी थी. रंजीत उसी में शामिल होने के लिए गए थे.

देर रात तक जब रंजीत मोती कटरा स्थित अपने घर नहीं पहुंचे तो पत्नी व अन्य भाइयों को चिंता हुई. इस पर छोटे भाई अमित ने रात पौने 12 बजे रंजीत को फोन लगाया. बातचीत में रंजीत ने बताया कि 20 मिनट में घर पहुंच जाएगा.

घर वाले रंजीत का इंतजार करते रहे. जब साढ़े 12 बजे तक रंजीत घर नहीं आए तो चिंता बढ़ गई. अमित ने फिर फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच्ड औफ मिला. मोबाइल बंद होने पर घर वाले परेशान हो गए.

उस ने रंजीत के मित्र दुर्गेश को जब फोन मिलाया तो उस ने बताया, ‘‘रंजीत खाना खा कर लगभग 2 घंटे पहले ही अपनी कार से चले गए थे.’’

लेकिन वह घर नहीं पहुंचे थे. आखिर रंजीत बिना बताए कहां चले गए? घर वाले सारी रात बेचैनी से रंजीत का इंतजार करते रहे. बारबार वह रंजीत को फोन मिला रहे थे, लेकिन उन का फोन बंद मिल रहा था.

इस से घर वालों की चिंता बढ़ रही थी. अगली सुबह रंजीत को तलाशने के लिए घर वाले निकल पड़े. शोरूम के साथ ही सभी दोस्तों, यहां तक कि रिश्तेदार व अन्य परिचितों के यहां उन्हें तलाशा. लेकिन रंजीत कहीं नहीं मिले.

परिवार के लोग 19 अक्तूबर, 2021 मंगलवार को रंजीत के लापता होने की सूचना थाने में दर्ज कराने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान दोपहर 12 बजे उन्हें मुरैना (मध्यप्रदेश) के सराय छौला थाने से सूचना दी गई कि रंजीत खरे का शव चंबल नदी के पास हाईवे किनारे पड़ा मिला है.

मृतक रंजीत आगरा में ही सनी टोयोटा कार के शोरूम में पदस्थ थे. 4 भाइयों में वे सब से बड़े थे. आगरा में ही पैतृक मकान में अपने तीनों छोटे भाइयों विक्रांत खरे, सुरजीत खरे व सब से छोटे भाई अमित खरे के साथ रहते थे. भाइयों ने इस संबंध में पुलिस से जानकारी ली.

पुलिस के अनुसार शव की पहचान शर्ट पर लगे टोयोटा के बैज (लोगो) से हुई थी. मृतक रंजीत की कार, मोबाइल, सोने की अंगूठी, पर्स, एटीएम कार्ड आदि लाश के पास नहीं मिले थे. सूचना मिलते ही मृतक रंजीत खरे के तीनों भाई अमित, विक्रांत और सुरजीत मुरैना पहुंच गए.

मृतक के गले, चेहरे व सिर पर धारदार हथियारों के निशान दिखाई दे रहे थे. घटनाक्रम से लग रहा था कि हत्यारों ने रंजीत का घर आते समय रास्ते से किसी तरह कार सहित अपहरण कर लिया. उन की कार के साथ सभी सामान भी लूट लिया और उन की हत्या कर शव को मुरैना फेंक कर फरार हो गए.

मृतक के भाइयों के अनुसार रंजीत की हत्या सिकदंरा में ही की गई थी. हत्या के बाद हत्यारे उन के शव को मुरैना फेंक आए थे. क्योंकि रात को जब रंजीत से उन की बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि वह 20 मिनट में घर पहुंच जाएंगे. इस के बाद उन का फोन बंद हो गया था.

चंबल नदी के पास मिला था शव

थानाप्रभारी सराय छौला जितेंद्र नागाइच के अनुसार अल्लाबेली चौकी के पास मंदिर से 15-20 कदम दूर चंबल नदी के पास हाईवे पर रंजीत का शव मिला था. शव की शिनाख्त मृतक की शर्ट पर टोयोटा के लोगो से हुई. लोगो देख कर पुलिस ने कार कंपनी से संपर्क किया, तब पता चला कि मृतक आगरा निवासी रंजीत खरे हैं. थानाप्रभारी के अनुसार इस संबंध में जांच की जा रही है.

मुरैना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया था, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया. परिजनों ने जब आगरा में थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज कराना चाहा, तो घटनास्थल मुरैना का होने के कारण वहां की पुलिस भी मुकदमा लिखने को तैयार नहीं हुई.

इसी बीच 20 अक्तूबर बुधवार की दोपहर को रकाबगंज पुलिस चौकी क्षेत्र में आगरा फोर्ट स्टेशन के बाहर लावारिस हालत में एक कार पुलिस को खड़ी मिली. कार टैक्सी स्टैंड की पार्किंग के पास खड़ी थी. उस पर नंबर प्लेट नहीं थी. कार कौन और कब ले कर आया, पता नहीं चला.

कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त भी था. तलाशी में नंबर प्लेट कार के अंदर ही मिल गई. नंबर प्लेट से कार मालिक की जानकारी हुई. तब देर रात परिजनों को चौकी इंचार्ज संतोष गौतम ने कार के बारे में जानकारी दी.

मुकदमा लिखाने को भटकते रहे घर वाले

मुकदमा लिखाने के लिए परिजन फुटबाल बन गए. रंजीत के परिजनों का रोरो कर हाल बेहाल हो रहा था.

जब मुरैना पुलिस और थाना सिकंदरा पुलिस भी मुकदमा लिखने को तैयार नहीं हुई तो मृतक के भाई विक्रांत खरे 22 अक्तूबर शुक्रवार को एडीजी (जोन) राजीव कृष्ण से मिले और कहा कि यदि मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो हत्यारे कैसे पकड़े जाएंगे.

जब राजीव कृष्ण के संज्ञान में यह मामला आया, तब उन्होंने थाना सिकंदरा पुलिस को हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए. शाम को अज्ञात के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धारा में मुकदमा थाना सिकंदरा में दर्ज कर लिया गया.

मुकदमा दर्ज होने के बाद सिकंदरा पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी. इस संबंध में घर वालों से पूछताछ की गई. उन्होंने बताया कि सिकदंरा क्षेत्र में रंजीत का मित्र दुर्गेश रहता है. उस ने पार्टी दी थी शाम को साढ़े 5 बजे रंजीत उसी पार्टी में शामिल होने शोरूम से सीधे चले गए थे.

पत्नी संध्या ने पुलिस को बताया, ‘‘पति सोमवार की सुबह 9 बजे शोरूम गए थे. रात में करीब 9 बजे फोन पर बात हुई. इस के बाद भाई अमित से रात लगभग पौने 12 बजे बात हुई. उन्होंने अमित से 20 मिनट में घर आने की बात कही. लेकिन नहीं आए. इस के बाद मोबाइल भी बंद हो गया.’’

जांच में पुलिस को पता चला कि रंजीत शाम साढ़े 5 बजे शोरूम से पार्टी के लिए निकले थे. वह रात पौने 12 बजे तक जीवित थे. इस के बाद ही उन का अपहरण कर हत्या कर दी गई. लाश को कार से ले जा कर मुरैना में फेंका गया. इस के बाद हत्यारों ने कार आगरा ला कर लावारिस छोड़ दी.

जांच में कार के अंदर खून के निशान भी मिले थे. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही थी कि क्या रंजीत की हत्या कार में करने के बाद उन की लाश को किसी अन्य वाहन से मुरैना ले जाया गया था अथवा उन्हीं की कार से शव को ले जा कर वहां फेंका गया था?

पुलिस ने दुर्गेश से भी इस संबंध में पूछताछ की. दुर्गेश ने पुलिस को बताया, ‘‘रंजीत लगभग साढ़े 9 बजे रात में पार्टी से चले गए थे.’’

पार्टी रेस्टोरेंट की जगह दुर्गेश के फ्लैट पर ही आयोजित की गई थी. पुलिस द्वारा अब तक की गई छानबीन में रंजीत द्वारा 4 दोस्तों के साथ पार्टी करने की जानकारी सामने आई थी. पुलिस उन चारों की काल डिटेल्स और लोकेशन की जांच में जुट गई. पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे भी चैक किए.

काफी हाथपैर मारने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था. पुलिस कयास लगा रही थी कि रंजीत के हत्यारे आगरा के ही निवासी हैं. वे हत्या व लूट की घटना को अंजाम देने के बाद शव को ठिकाने लगा कर वापस आगरा आ गए होंगे. कार से उन्हें अपने पकड़े जाने का खतरा होगा, इसलिए उसे लावारिस हालत में छोड़ गए.

जांच में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में सामने आया कि घटना वाली रात 1 बज कर 13 मिनट पर रंजीत की कार ने सैंया टोल पार किया था.

इस से इतना तो साफ हो गया कि रंजीत की कार में ही हत्या की गई थी. क्योंकि कार में खून के निशान मिले थे. पहले उसी कार से शव को मुरैना ले जा कर ठिकाने लगाया गया. उस के बाद वापस लौट कर कार को लावारिस छोड़ दिया गया. मतलब साफ था कि हत्यारे आगरा के ही हैं.

पुलिस मृतक के मोबाइल नंबर की काल डिटेल्स खंगालने में जुट गई, जिस से यह पता चल सके कि हत्या वाले दिन रंजीत की किनकिन लोगों से बात हुई थी. वहीं दोस्तों के बारे में भी जानकारी जुटाने में पुलिस लग गई.

एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने सिकंदरा थाने के इंसपेक्टर विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम को कुछ दिशानिर्देश दे कर इस मामले में लगाया. पहले दिन यह नहीं पता था कि हत्या क्यों हुई है, किस ने की है? कार मिल गई है. इस कारण यह लगने लगा है कि मामला कार लूट के लिए हत्या का नहीं है. पुलिस को सर्विलांस से भी कुछ सुराग मिले.

एसएमएस से खुला राज

रंजीत खरे के मोबाइल की काल डिटेल्स की जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक महत्त्वपूर्ण सुराग लगा. हुआ यह कि जांच के दौरान रंजीत खरे के मोबाइल पर एक एसएमएस आया था कि जिस नंबर पर उन्होंने मिस काल दी थी, वह नंबर चालू हो गया था.

हुआ यह था कि जिस नंबर को रंजीत ने मिलाया था, उस समय वह स्विच्ड औफ था. जब वह मोबाइल चालू किया गया तो रंजीत के मोबाइल पर उस नंबर से एसएमएस आ गया.

जांच में पुलिस ने इस नंबर की काल डिटेल्स निकाली. जिस रास्ते से रंजीत की कार को ले जाया गया था, उसी रास्ते पर उस की लोकेशन मिली.

इस केस से जुड़े रहस्य की तब परतें खुलनी शुरू हो गईं. यह मोबाइल नंबर आगरा में हौस्पिटल रोड पर स्थित शिवपुरी कालोनी निवासी अर्जुन शर्मा का था. पुलिस ने उस की फोटो से उसे पहचान लिया.

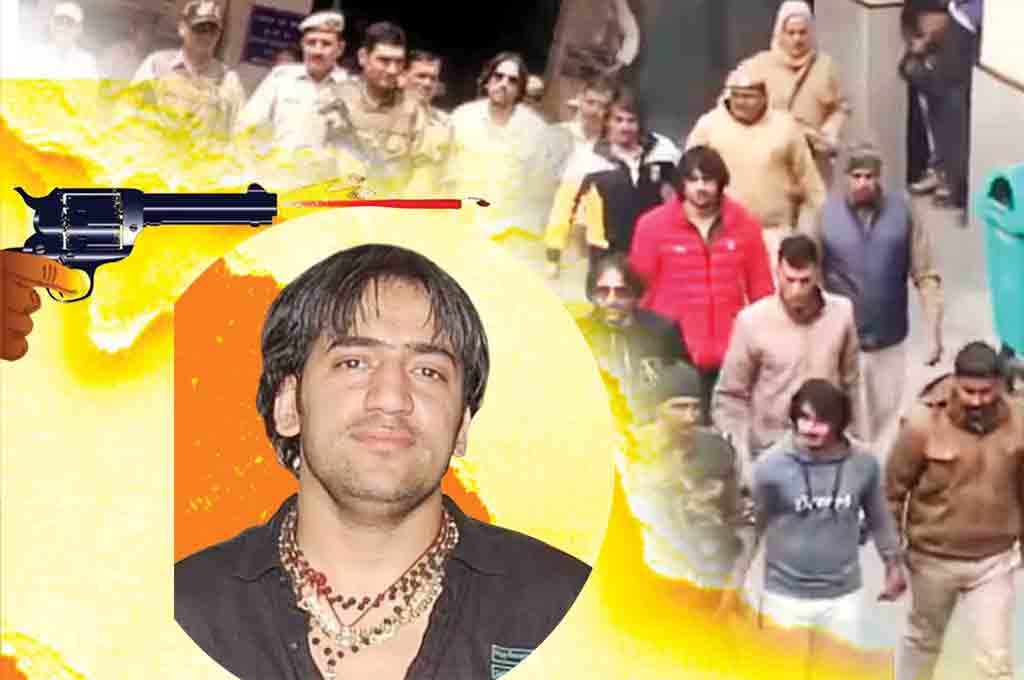

अर्जुन का नाम सामने आते ही पुलिस के कान खड़े हो गए. थाना में उस का पुराना आपराधिक रिकौर्ड था. पुलिस उस के घर पहुंची, वह फरार था. उस का मोबाइल भी बंद था. अर्जुन शर्मा 2 बार पहले भी हत्या के आरोप में जेल जा चुका है. हत्या की दोनों वारदातों के समय वह नाबालिग था. लेकिन वह इस समय 20 साल का हो चुका था.

पुलिस सरगर्मी से उस की तलाश में जुट गई. घटना के 5 दिन बाद यानी 23 अक्तूबर को जैसे ही अर्जुन अपने घर पहुंचा, मुखबिर ने पुलिस को जानकारी दे दी. पुलिस ने उसे व उस के साथी रोशन विहार, सिकंदरा निवासी अमन शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया.

थाने ला कर उन से पूछताछ की गई तो दोनों ने रंजीत खरे की हत्या करने का जुर्म कुबूल कर लिया. उन की निशानदेही पर पुलिस ने एक .315 बोर का तमंचा व कारतूस के साथ ही रंजीत की हत्या के बाद उन का लूटा हुआ कुछ सामान भी बरामद कर लिया.

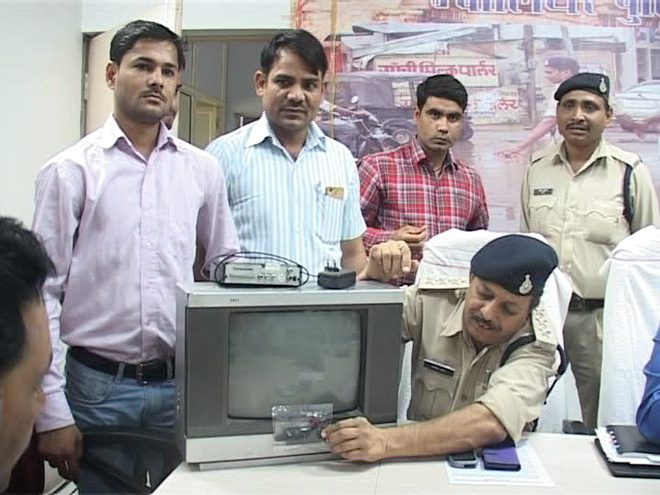

अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने प्रैस कौन्फ्रैंस आयोजित कर हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए रंजीत खरे हत्याकांड का परदाफाश कर दिया. हत्याकांड के पीछे रंजीत खरे की कार, नकदी, आभूषण आदि लूटना था.

मददगारों को पार्टी देना पड़ा भारी

पकड़े गए आरोपियों में अर्जुन शर्मा शातिर बदमाश था. अर्जुन ने 2017 में हत्या की थी इस के बाद वर्ष 2019 में भी हत्याकांड को अंजाम दिया. वह जेल से जमानत पर आया था. अब उस ने तीसरी हत्या को अंजाम दिया है. अर्जुन और अमन दोस्त हैं. दोनों ने एक साथ इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी.

हत्याभियुक्त अमन का किरावली में बाइक का शोरूम है. अभियुक्तों से पूछताछ के बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड व लूट की कहानी जो सामने आई, वह इस तरह थी—

रंजीत की कार घटना से एक दिन पहले ककरैठा के पास नाले में फंस गई थी. कार के अगले 2 पहिए नाले में फंस जाने से कार बाहर नहीं निकल पा रही थी. रंजीत ने कार को नाले से निकलवाने में रास्ते से बाइक पर जा रहे 2 युवकों से मदद मांगी थी.

युवकों ने नाले से रंजीत की कार को बाहर निकलवाने में मदद कर दी. मदद करने के कारण दोस्ती जैसा माहौल हो गया.

उस समय रंजीत नशे में थे. उन्होंने अपना नाम रंजीत खरे बताया और जानकारी दी कि वह कार शोरूम का मैनेजर है. रंजीत जिंदादिल इंसान थे. उन्होंने दोनों युवकों को इसी बातचीत के दौरान शराब की पार्टी का औफर दिया. इस पर उन में से एक युवक का रंजीत ने मोबाइल नंबर ले लिया.

कार निकलवाने में मदद के दौरान अर्जुन और अमन को लगा कि इस के पास बहुत पैसे होंगे. जो मामूली मदद पर शराब की पार्टी देने को तैयार हो गया. रहनसहन देख कर दोनों की नीयत में खोट आ गई.

दूसरे दिन यानी 18 अक्तूबर, 2021 को पार्टी की बात तय हुई. रंजीत ने सोचा कि वह दोस्त दुर्गेश की पार्टी में जाने की कह कर आया है, इसी बहाने दोनों नए दोस्तों को भी पार्टी दे दी जाए.

शराब में मिला दी थीं नींद की गोलियां

रंजीत अपने दोस्त दुर्गेश की पार्टी में शामिल होने के बाद रात साढ़े 9 बजे घर जाने की बात कह कर वहां से निकल गए. इस के बाद तय स्थान पर दोनों मददगार अनजान दोस्त अर्जुन और अमन मिल गए.

रंजीत ने दोनों को अपनी कार में बैठा लिया. दोनों युवक कार को हाईवे पर ले गए. कार को रास्ते में रुकवा कर कार में ही पार्टी शुरू हो गई.

दोनों दोस्तों ने शराब में नींद की गोलियां मिला कर रंजीत को शराब पिला दी. कुछ ही देर में रंजीत पर बेहोशी छाने लगी. दोनों ने इसी दौरान रंजीत को दबोच लिया और उन के सिर, गरदन व चेहरे पर कार के व्हील पाना से प्रहार कर हत्या कर दी.

रंजीत के पर्स में रखे 4 हजार रुपए, अंगूठी, चैकबुक, एटीएम, मोबाइल आदि लूट लिए. शव को कार की डिक्की में डाल कर ठिकाने लगाने के लिए मुरैना की ओर जा रहे थे. सैंया टोल क्रास कर गए. हड़बड़ी में यह ध्यान नहीं रहा कि कार में लगे फास्टटैग से कार की एंट्री हो गई थी.

दोनों घबरा गए कि अब पकड़े जाएंगे. इसलिए लाश को ठिकाने लगाने के बाद पुलिस की नजरों से बचने के लिए कार की नंबर प्लेट निकाल कर कार में डाल दी और फास्टटैग को हटा दिया ताकि पहचान न हो सके.

टोल पर गाड़ी का गलत नंबर बता कर नकद भुगतान कर परची कटाई. कार को लूटने पर पकड़े जाने का खतरा था, इसलिए कार फोर्ट स्टेशन पर खड़ी कर दी. कार की चाबी भावना एस्टेट के पास फेंक दी.

पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों अर्जुन शर्मा व अमन शर्मा को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल दिया गया.

अनजान व्यक्तियों से मदद लेना रंजीत के लिए जानलेवा साबित हुआ. मददगारों ने दोस्त बन कर रंजीत के ठाठ देख कर बड़ा आदमी समझा और लालच में हत्या व लूट की घटना को अंजाम दे कर एक हंसतेखेलते परिवार को उजाड़ दिया.

—कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित